Découverte à l’Université de Genève de deux origines distinctes pour des cellules cérébrales clés

11 août 2025

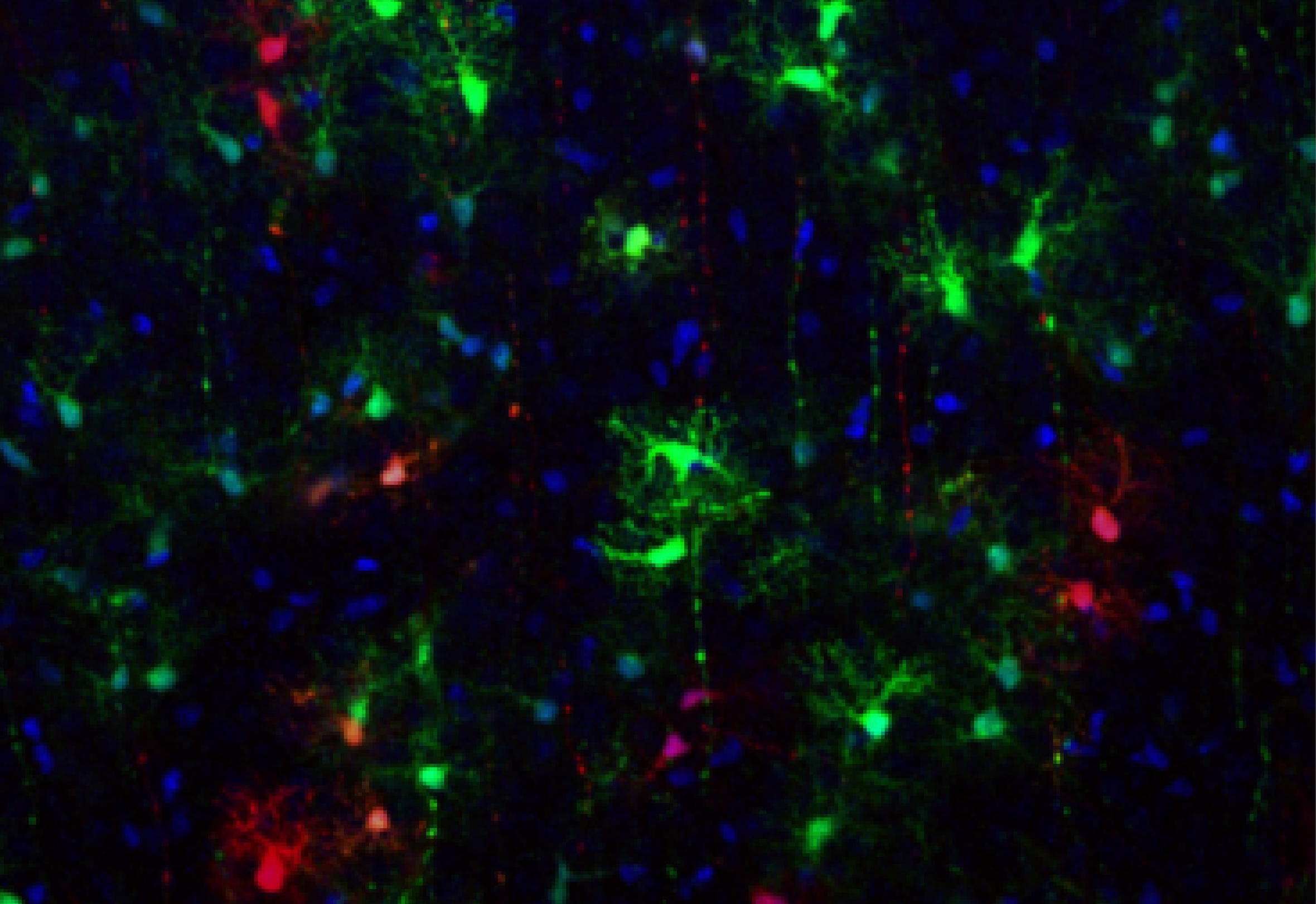

Les astrocytes du cortex sont une population cellulaire variée et non uniforme. | © R.Bocchi

Les astrocytes du cortex sont une population cellulaire variée et non uniforme. | © R.Bocchi

Des chercheurs de l’Université de Genève ont découvert que les astrocytes du cortex cérébral proviennent de deux types distincts de progéniteurs, une avancée qui pourrait remodeler les stratégies thérapeutiques contre les troubles neurologiques.

Longtemps considérés comme un groupe homogène de cellules de soutien passives, les astrocytes sont aujourd’hui reconnus comme des acteurs clés du système nerveux central. Ils participent à la formation de la barrière hémato-encéphalique, soutiennent le métabolisme neuronal et régulent la connectivité synaptique. Leur implication dans de nombreuses affections psychiatriques et neurodégénératives a conduit les scientifiques à s’interroger sur leur nature : constituent-ils une population homogène ou se composent-ils de plusieurs sous-types spécialisés ?

Une équipe de recherche dirigée par Riccardo Bocchi, chercheur Ambizione à la Faculté de médecine et à son Centre Synapsy, avait déjà identifié cinq sous-types distincts d’astrocytes dans le cortex de la souris, chacun occupant des régions corticales spécifiques. Leur nouvelle étude, publiée dans Nature Communications, répond à une question fondamentale : comment cette diversité apparaît-elle au cours du développement ?

Les résultats révèlent que les astrocytes corticaux proviennent de deux lignées de progéniteurs différentes. La première, les progéniteurs Emx1⁺, était déjà connue pour produire des neurones pendant le développement embryonnaire, puis des astrocytes à l’approche de la naissance. La seconde lignée, marquée par le facteur de transcription Olig2, génère une autre classe d’astrocytes aux fonctions uniques.

Les différences fonctionnelles entre ces lignées sont significatives. Les astrocytes dérivés d’Olig2 jouent un rôle central dans la formation de nouvelles synapses, essentielles à la construction de circuits neuronaux sains. Lorsque Olig2 est désactivé chez la souris, les chercheurs observent non seulement une diminution de ce sous-type d’astrocytes, mais aussi une réduction marquée du nombre de synapses, soulignant leur rôle clé dans la synaptogenèse.

De nouvelles pistes pour des thérapies ciblées contre les troubles cérébraux

Cette découverte ouvre des perspectives thérapeutiques importantes. Par exemple, les stratégies de reprogrammation cellulaire visant à convertir des astrocytes en neurones pour remplacer ceux perdus à la suite d’un accident vasculaire cérébral pourraient gagner en efficacité en ciblant les astrocytes issus des progéniteurs Emx1⁺, qui partagent une lignée développementale avec les neurones. Inversement, agir sur les astrocytes dérivés d’Olig2 pourrait aider à restaurer les connexions synaptiques perdues dans certaines affections psychiatriques.

En dévoilant l’origine développementale et les fonctions distinctes des sous-types d’astrocytes, l’équipe de l’Université de Genève propose un nouveau cadre pour classer et manipuler ces cellules cérébrales. Comme le souligne Riccardo Bocchi, comprendre la diversité des astrocytes est une étape essentielle vers des interventions adaptées pour lutter contre les troubles neurologiques et psychiatriques.